티스토리 뷰

| 번역문 |

우리 백부와 곡운계곡으로 말하면 전후 십수 년 동안 일상의 기거에서 앉든 거닐든 구곡을 떠난 적이 거의 없다. 첩첩 산곡과 울창한 초목이 모두 당신의 폐부며 모발이요, 안개와 구름이 모두 당신의 들숨이며 날숨이요, 물고기와 새와 고라니와 사슴이 모두 당신의 벗이니 무엇을 찾은들 얻지 못하겠는가. 그럼에도 종소문과 같은 화가를 빌어 그림을 그린 것은 어째서인가? 실로 도저히 모르겠다.

내가 발문을 쓴 뒤 선생이 읽어 보시고는, “네 말이 좋구나. 그러나 내가 이 그림을 그린 것은 말이야. 내 이 두 다리가 때때로 산을 나가지 않을 수 없으니 이 구곡을 늘 눈길 속에 담아두지 못하잖아. 그럴 때에 이걸 보려는 게지.” 하셨다. 아, 선생의 말씀대로라면 좋아함이 독실하고 즐거움이 깊다고 하지 않으면 참으로 안 될 것이다.

혹 이럴 수도 있다. 세상에서는 잘 그린 그림을 보면 꼭 ‘진짜 같다’고 하고, 좋은 경치를 말할 때면 으레 ‘그림 같다’고 한다. 이는 이런 이유가 아닐까. 아름다운 산과 수려한 계곡이 한 자리에 어우러지기란 어렵다. 깊은 산중 외진 곳은 또 사람 발길이 닿기 어렵다. 그러한 곳에 마을이 자리 잡고 백성이 거주하여 닭과 개가 짖어 대고 밥 짓는 연기가 피어올라 풍경을 수놓기란 더더욱 쉽지 않은 법이다. 그러나 화가는 자신의 구상대로 경물을 배치하고 모아 놓으니 종종 붓끝에서 참으로 아름다운 절경을 그려낸다.

그렇다면 선생이 산속에 계실 때 오각건을 쓰고 명아주 지팡이를 짚고서 거니는 구곡은 곧 그림 속의 경계요, 선생이 산을 나가 계실 때 문을 닫고 안석에 기대어 바라보는 그림은 곧 진짜 구곡이다. 현실과 그림의 경계를 또 어떻게 구분할까. 〈구곡도첩〉을 보는 사람은 먼저 이 화두를 통과해야 할 것이다.

| 원 문 |

若吾伯父之於谷雲 則前後十數年間 飮食起居 枕席几杖 率不離九曲之中 凡其山谿之重掩 草樹之蒨鬱 皆吾之肺腑毛髮 煙雲嵐翠 皆吾之氣息呼吸 魚鳥麋鹿 皆吾之朋游伴侶 亦何求不得 而猶且假手丹靑若少文之爲何哉 此誠不敢知者 昌協旣爲此跋 先生讀之而曰爾言善也 然余之爲此圖也 亦以吾兩脚不免時時出山 此九曲者 不能常在目中 故用爲爾時觀耳 嗟乎 如先生之言 不曰好之篤而樂之深 信乎其不可也 抑有一說 世言好圖畫 固曰逼眞 而其稱好境界 又必曰如畫 豈不以佳山秀水勝美難該 而其幽深夐絶 又人跡所難到 能於其間 著村莊民物雞犬煙火以粧點物色 尤不易得 而畫者却能隨意所到 布置攢簇 往往於筆下 幻出一絶好境界故耶 然則先生之在山也 角巾藜杖 相羊九曲之中 便是畫境界 其出山也 閉戶隱几 指點粉墨之間 便是眞九曲 其眞與畫 又何分焉 觀此卷者 宜先了此公案

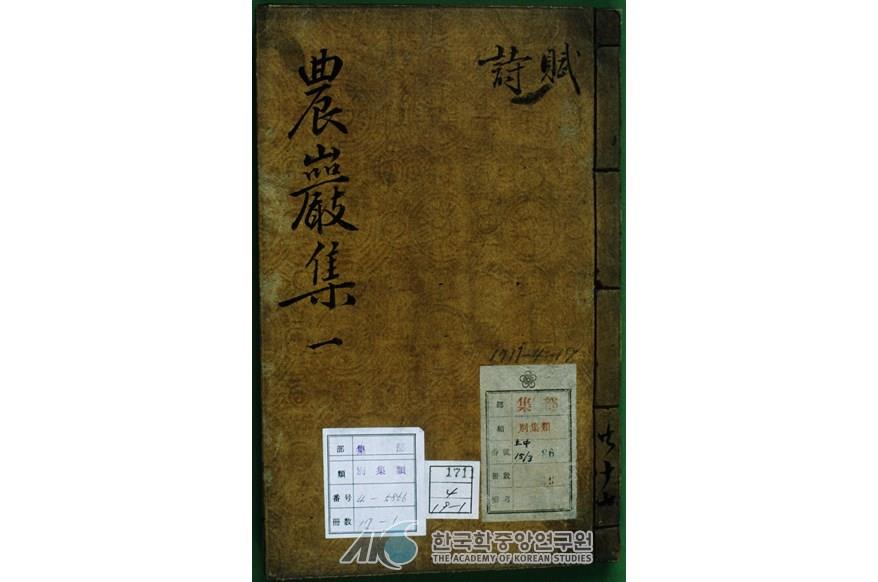

- 김창협(金昌協, 1651~1708), 『농암집(農巖集)』권25 「곡운구곡도발(谷雲九曲圖跋)」

| 해 설 |

저 옛날 이상향의 시대가 끝난 후, 아주 오랜 세월이 흐른 뒤에도 사람들은 그 시절에 대한 향수를 잊지 못하고 돌아가고 싶어 했다. 그러나 시간을 거스르는 것은 원천적으로 불가능했고, 좌절된 꿈은 새로운 상상력을 자극했다. 이번엔 공간이다. 어떤 이는 붕새의 등에 올라 하늘 끝까지 가고자 했고, 어떤 이는 사시사철 복사꽃 흐드러진 무릉의 별세계를 그리기도 했고, 어떤 이는 광한전으로 유람하는 꿈을 꾸기도 했다.

이제 또 어디가 남았을까. 시간도 공간도 없는 저 그림 속으로는 혹 들어갈 수 있을까. 여기 그런 일을 희구한 사람이 있다. 곡운(谷雲) 김수증(金壽增, 1624~1701)이다. 김수증은 정계에 물러나 있던 1670년 무렵 자신의 구곡을 경영하였다. 화천 화악산 아래 곡운계곡이 그곳이다. 그리고 십여 년이 지난 1682년 무렵 평양의 화가 조세걸(曺世傑)을 불러 이 구곡의 실경을 그림에 담아 도첩을 만들었다. 위의 발문은 조카 김창협이 이 도첩에 붙인 글이다.

김창협은 처음에 연로한 백부가 명산을 두루 구경할 수 없어 와유의 즐거움으로 삼기 위해 도첩을 만든 것이라 생각했다. 그러나 이내 의구심이 들었다. 곡운의 아홉 굽이라면 백부와 한 몸이나 다름없고 그곳에 사는 새나 고라니는 모두 벗과 같아 언제든 원하면 바로바로 볼 수 있는데 굳이 왜 와유를 위한 그림이 필요한지. 김창협은 막연히 ‘우리 백부께서는 이 곡운 아홉 굽이를 정말로 사랑하셔서 남들과 공유하려는가 보다’ 라고만 생각했다.

김창협은 백부의 진심을 나중에야 알았다. 김수증은 자신이 곡운 아홉 굽이 계곡을 떠나 있어야 날이 적지 않으므로 그 실경을 그림에 담아 늘 함께 하고 싶었다. 그래서 조세걸을 불러 동영상을 찍듯 계곡의 모든 경물을 하나도 놓치지 않고 그림에 담았다. 그리고 그 속에 노니는 자신의 모습을 그려 넣었다. 몸이 곡운을 나간다 하더라도 자신은 언제나 그 아홉 굽이 속에 있고 싶은 것이 김수증의 마음이었다.

김수증이 화천의 곡운 그 아홉 굽이를 사랑한 이유에 대해 굳이 무슨 거창한 이유를 찾지 않아도 좋을 듯하다. 말 그대로 경치가 그림같이 아름답기 때문이다. 곡운은 눈이 시린 계곡 곁에 아담한 마을이 자리하고 저녁이면 밥 짓는 연기가 산허리를 푸르스름하게 물들이는, 자연의 청량함과 인간의 따뜻함이 절묘하게 조화를 이룬 그런 곳이다. 김수증은 이 그림같은 풍경 속에서 자신 역시 그대로 그림이 되곤 했다.

서울로 돌아온 김수증은 마음이 어수선할 때면 자신이 가져온 그림을 뚫어지게 바라보았다. 그럴 때면 흐르는 물이며 흔들리는 풀이며 하나하나가 모두 진짜였다. 실타래처럼 얽힌 정치 현실의 한복판으로 뛰어들어야 하는 것이 자신의 숙명일지라도 그럴수록 김수증은 평생 곡운의 아홉 굽이를 떠나고 싶지 않았다. 그 간절한 바람대로 마침내 김수증은 그림 속으로 들어간 모양이다. 〈곡운구곡도〉를 가만히 보고 있노라면 그 속에서 노닐고 있는 김수증이 슬쩍 말을 건넨다.

아, 얼른 이리 건너오시오. 예가 진경(眞境)이라오.

글쓴이 : 이규필(경북대학교 한문학과 교수)

'습득 코너' 카테고리의 다른 글

| 개구리 무름 / 박노욱 (0) | 2021.11.30 |

|---|---|

| 세계대회 우승한 여성의 일침 / 이수형 서울대 교수 (0) | 2021.11.19 |

| 문자향 서권기(文字香書卷氣) (0) | 2021.11.15 |

| 권력과 망상 / 안정복 (0) | 2021.11.10 |

| 함께라서 좋다 / 이민구 (0) | 2021.11.03 |

- Total

- Today

- Yesterday