티스토리 뷰

| 번 역 문 |

성상 18년 임술년(1742년) 늦봄에 서울 경기 지역에 역병이 돌아 한여름까지 이어졌다. 아, 우리 연천의 백성은 북쪽으로는 횡산(橫山), 서쪽으로는 계명(鷄鳴), 남쪽으로는 징파강(澄波江), 동쪽으로는 보개산(寶盖山)에까지 걸쳐 살고 있다. 그런데 읍내 몇 리에 불과하여 땅이 관사(官舍) 하나도 세우기도 부족하고, 민호는 천여 호밖에 되지 않는다. 그런데 부자 형제 부부가 서로 빙 둘러앉아 통곡하는 것이 마치 바람에 휩쓸리는 낙엽과 같고 또 불행히도 자식은 고아가 되고 처는 과부가 되며 늙은 부모는 자식이 없게 되어 집집마다 울부짖는 소리가 골짝을 뒤흔들고 거리를 들끓게 하는 지경에 이르렀다. (···중략···)

아, 애통하도다. 내 그대들의 성씨, 가문도 모르고 그대들의 집이 어디에 있었는지도 모른다. 하지만 똑같이 우리 임금의 자식이니 그대들과 우리는 함께 길러진 것이나 매한가지이다. 그런데 그대들은 하늘이 도와주시지 않아 장마와 가뭄, 풍상에 그대들의 집과 밭이 망가져버렸다. 그리하여 고향을 떠나 처자식을 이끌고 안개와 이슬 속에 추위와 무더위를 견디며 온 산천을 떠돌았다. 굶주림과 목마름은 속을 타게 하고 여독이 육신을 공격하니 어찌 죽음에 이르지 않을 수 있었겠는가.

내 그대들이 서로 붙들고 이리저리 떠돌다가 우리 경내에 들어와서 옹기종기 모여 수십, 수백 명이 무리를 이루는 것은 보았지만, 돌아가는 것을 보지 못했다. 그러니 그대들이 죽은 뒤 도랑이 무덤이 되고, 거적과 흙이 수의가 되는 것은 실로 당연하다 하겠다. 어쩌면 삶이 이리도 고달프고 운명이 이리도 박복한가. 지금 들판의 보리를 수확하고 밭의 오이를 광주리에 가득 담는 시절인데 그대들은 새로 수확한 것을 먹지 못하고, 들녘에 단비가 내리고 아녀자들이 들밥을 내오는데도 그대들은 함께 먹지를 못하는구나. 아, 안타깝도다. 귀신도 밥을 구하거늘 그대들이 지각이 있다면 옛날 약오씨(若敖氏)처럼 제사를 못 받아서야 되겠는가.

| 원 문 |

維聖上十八年壬戌春暮, 都鄙大札, 以彌亢暑. 繄吾漣縣之氓, 北自橫山, 西至鷄鳴, 南曁澄波江, 東窮于寶盖之麓, 以及治內數里, 地不滿一舍, 戶不過千餘. 而其以父子昆弟夫婦之相環而痛者, 若風掃葉, 又不幸而至於孤人之子, 寡人之妻, 獨人父母, 室家啼呼之音, 谷震巷沸. (···중략···)

嗚呼傷哉, 吾不知爾姓爾族, 爾家何居, 而均之爲我聖王赤子, 則爾與我同一化育矣. 爾自不吊于天, 水旱風霜, 蕩爾田廬, 去爾鄕國, 挈爾婦孺, 罹霧露觸寒暑, 跋履山川. 飢渴熬其內, 毒痡攻其外, 安能不底於死乎. 吾見爾扶携蓬累, 涉吾境而屯如邅如, 什百爲羣, 而不見其歸也. 則爾死而溝瀆爲坎, 苫土爲衣, 固其所也, 何生之苦而何命之薄也. 繄今野麥登塲, 園瓜滿筥, 而爾不食新矣, 甘雨郊原, 婦子饁畒, 而爾不與饗矣. 嗚呼, 傷哉, 鬼猶求食, 爾其有知, 得亡如若敖氏之餒乎.

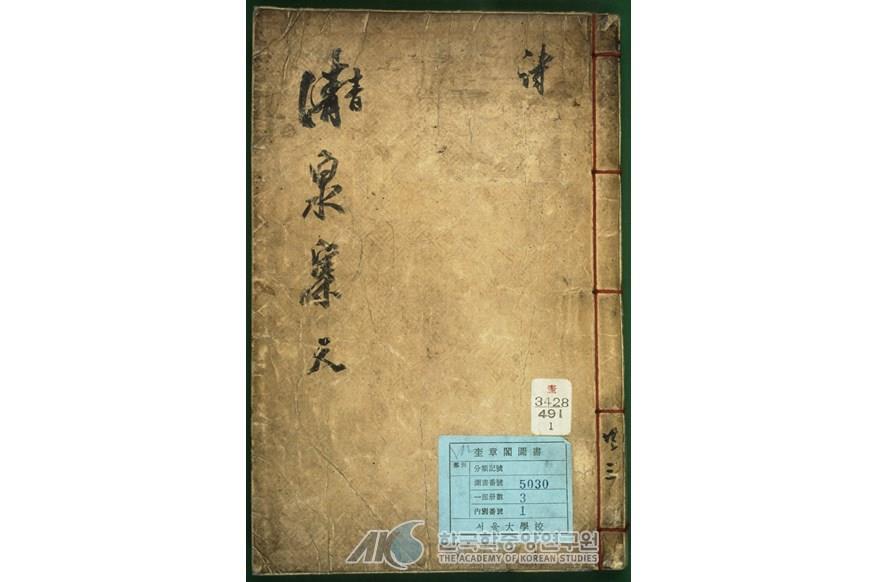

- 신유한(申維翰. 1781~1752), 『청천집(靑泉集)』권5 「제여신문(祭厲神文)」

| 해 설 |

코로나 19 시대, 감염에 대한 공포가 극심해짐에 따라 인간으로서의 존엄이 지켜지지 않는 상황을 여기저기서 마주하게 된다. 수천 명의 사람들이 제대로 된 장례도 치루지 못한 채 쓸쓸하게 세상을 떠났다. 코로나 감염이나 백신 부작용으로 인한 죽음에 대해, 확률을 들며 어쩔 수 없는 희생이라고 말하기도 한다. 팬데믹 상황이 길어지며, 숫자로 집계되는 타인의 불행에 대해 우리는 점점 무심해지고 있는 건 아닐까.

지금과 같은 팬데믹은 인간 역사상 드물지 않다. 1742년에서 43년까지 한반도에 역병이 크게 돌았다 1743년 한 해만 해도, 6,7만 명이 사망한 것으로 전한다. 당시 사람들은 임병양란에 그 참혹함을 견주기도 하였다. 역병은 전쟁터에서 죽은 자, 물에 빠져 죽은 자, 전염병에 죽은 자, 추락해 죽은 자, 얼어 죽은 자, 굶어 죽은 자 등 그 신원이 불분명하거나 후손이 없어 제사를 받지 못하는 원혼, 즉 여신(厲神) 때문에 발생한다는 것이 당시의 일반적인 인식이었다. 연천현감 신유한도 이 재앙에서 벗어나기 위해 여신에게 제를 올렸다.

살아서는 이름도 출신도 모르는 부랑자이자, 죽어서는 이승을 떠도는 귀신이 된 그들. 경계 밖 타자의 존재는 산 자의 삶을 위협한다. 그런데 그들은 어떠한 삶을 살았을까. 신유한은 그들이 겪었을 굶주림과 추위를, 죽어서 여전히 굶주려 이승을 떠도는 그들의 영혼을 상상해 본다. 보리와 오이가 풍성하게 익고 들녘에서 사람들이 들밥을 먹는 일상에서 철저하게 소외된 존재, 그들의 삶과 죽음을 하나하나 짚어가며 신유한은 그들도 우리와 다를 바 없는 인간이었음을 되새긴다. 그 삶은 어떤 위로의 말을 던질 수 없을 만큼 처참하지만, 신유한은 그들에게 지극히 불행한 이승에 대한 집착을 풀고 무한의 세계에 노닐기를 권해 본다. 위정자의 책임을 환기하거나 여신에게 동정을 호소하는 여느 사대부들과 달리, 신유한은 이름 모를 이들의 넋을 어루만지며 깊이 애도를 표한다.

“애도와 기억의 연대가 상실의 슬픔을 안고 우리를 나아가게 한다. 코로나19로 인해 세상을 떠난 이들을 기억하고 애도한다는 것은 오늘을 살아가는 우리들을 인간답게 살 수 있는 내일로 이끄는 길이다.” 최근 온라인 추모 공간 “애도와 기억의 장”을 연 코로나 19 인권대응네트워크의 말이다. 더 나은 미래로 나아가기 위해, 우리는 숫자 아래에 가리워진 개인의 삶과 죽음을 기억해야 할 것이다.

당연하게도 1742년 신유한이 올린 여제는 치성하는 역병을 막지 못하였다. 그러나 이름 모를 이들의 영혼에 건넸던 신유한의 따뜻한 손길이 산 자의 삶에까지 미쳤을지 모를 일이다. 그렇다면 그의 여제를 헛된다고 말할 수만은 없으리라.

글쓴이 : 하지영(이화여자대학교 한국문화연구원 연구교수)

'습득 코너' 카테고리의 다른 글

| 책 향기가 난초 향기보다 향기롭다 / 이황 (0) | 2022.04.06 |

|---|---|

| 완전한 혼자라는 신화 / 서경덕 (0) | 2022.03.23 |

| 파자시(破字詩)에 담아낸 신라 멸망과 고려 건국 / 이광사 (0) | 2022.03.09 |

| 말과 소리 / 조긍섭 (0) | 2022.03.02 |

| 혼조(昏朝)의 권신(權臣)에서 절신(節臣)으로 / 일성록 (0) | 2022.02.23 |

- Total

- Today

- Yesterday