티스토리 뷰

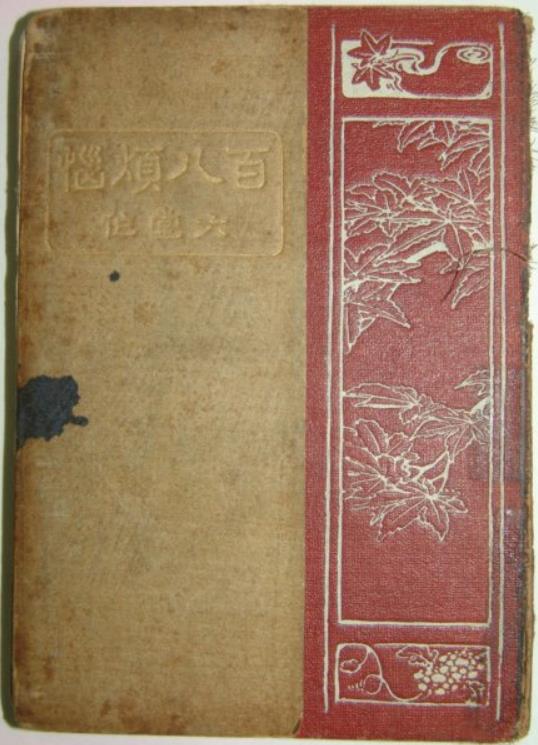

| 시조집 〈백팔번뇌(百八煩惱)〉 |

최남선의 창작시조집 〈백팔번뇌(百八煩惱)〉는 우리나라 최초의 개인 시조집으로 1926년 동광사(東光社)에서 간행하였다. A6판. 154면으로 작자의 서문과 발문이 있고 총 108수의 시조가 3부로 나뉘어 수록되어 있다.

서문

누구에게 있어서든지 하찮은 것이라도 자가 독자(獨自)의 생활(生活)만치 끔찍대단한 것이 없을 것입니다. 그 속에는 남모르는 설움도 있거니와 한 옆에 남 알리지 아니하는 즐거움도 있어서 사람마다의 절대(絶對)한 일세계(一世界)를 이루는 것입니다.

나에게도 조그마한 이 세계(世界)가 있습니다. 그런데 나는 이것을 남에게 헤쳐 보이지도 아니하는 동시(同時)에 그렇다고 가슴속 깊이 감추어 두지만도 아니하였습니다. 이 사이의 정관적조(靜觀寂照)와 우흥만회(偶興漫懷)와 내지(乃至) 사사망념(邪思妄念)을 아무쪼록 그대로 시조(時調)라는 한 표상(表象)에 담기에 힘쓰며 그리하여 그것을 혼자 씹고 맛보고 또 두고두고 뒤적거려 왔습니다. 내 독자(獨自)의 내면생활(內面生活)인 만큼 구태 남에게 보일 것도 아니요 또 보인대도 아무에게든지 감흥(感興) 있을 것이 물론 아니었습니다. 사상(思想)으로, 생활(生活)로, 본디 나뿐의 것이던 것처럼, 문자(文字)로, 표상(表象)으로도 결국은 또 하나뿐의 것일 물건입니다. 본디부터 시(詩)로 어떻다는 말을 남에게 들을 것이 아님은 물론입니다.

오랫동안에는 그 중(中)의 일부(一部)가 혹 친우(親友)의 눈에 띠기도 하고 얼마쯤 동정(同情)과 공명(共鳴)을 가지는 어른에게는 한번 세간(世間)에 물어봄이 어떠하냐는 말씀도 더러 들었습니다. 그러나 아무리 어그러지고 변변치 못한 것이지마는 그대로 내게 있어서는 끔찍 대단한 유일(唯一)한 구슬인 것을, 까닭 없이 저잣거리에 내어던짐이 일종(一種)의 자기모독(自己冒瀆)일 듯하여 할 수 있는 대로 이것을 피(避)하여 왔습니다. 나의 꽁한 성미는 특히 이 일에서 그 본색(本色)을 부려 왔었습니다.

햇빛은 언제 어느 틈으로서 쪼여 들어올지 모르는가 봅니다. 어떻게든지 앓는 소리 할 구멍을 뚫으려 하는 이 민중(民衆)들은 요새 와서 시조(時調)까지도 무슨 한 하소연의 연장으로 쓸 생각을 하였습니다. 치미는 이 물결이 어떻게 어떻게 하여 우리 서재(書齋)에까지 들어와서 이것이 시조(時調)라는 까닭으로, 남이 다 돌보지 않는 동안의 수십년(數十年) 손때 뭍여 다듬어오는 물건이란 탓으로 책상설합(冊床舌盒)께서 문(門) 밖으로 끌어들여 나오게까지 된 것은 생각하면 우스운 일입니다. 읽는 이야 내 생활(生活)이란 것을 상관할 까닭이 업고 또 보려는 초점(焦點)이 본디부터 시조(時調)라는 그 형식(形式)에 있다 하면 그러나마의 글로야 남의 눈에 걸지 못할 것이 없을 듯하여 최근(最近) 2, 3년 간에 읊은 것 중(中)에서 아직 108편을 한 권에 뭉쳤습니다.

시(詩) 그것으로야 무슨 보잘 것이 있겠습니까마는 다만 시조(時調)를 한 문자유희(文字遊戱)의 구렁에서 건져내어서 엄숙한 사상(思想)의 일용기(一容器)를 만들어보려고 애오라지 애써온 점(點)이나 살펴주시면 이는 물론 분외(分外)의 영행(榮幸)입니다.

최초(最初)의 시조(時調)로 활자(活字)에 신세진 지 23년 되는 병인(丙寅) 해 불탄일(佛誕日), 무궁화(無窮花) 잎이 칠분(七分)이나 피어난 일람각(一覽閣) 남창(南窓) 앞에서

한샘

제어(題語)- 박한영(朴漢永)·홍명희(洪命熹)·이광수(李光洙)·정인보(鄭寅普)의 발문을 찾지 못함

제1부 동청나무 그늘

궁거워 / 최남선

其一/ 위하고 위한 구슬 싸고 다시 싸노매라,/ 때 묻고 이빠짐을 님은 아니 탓하셔도,/ 바칠 제 성하옵도록 나는 애써 가왜라.// 其二/ 보면은 알련마는 하마 알 듯 더 몰라를,/ 나로써 님을 혜니 혜올사록 어긋나를,/ 믿으려 믿을 뿐이면 알기 구태 찾으랴// 其三/ 찾는 듯 비인 가슴 바다라도 담으리다,/ 우리 님 크신 사랑 끝이 어이 있으리만,/ 솟는 채 대시옵소서 벅차 아니 하리다.// 其四/ 모진가 하였더니 그대로 둥글도다,/ 부핀 줄 여겼더니 또 그대로 길차도다,/ 어떻다 말 못할 것이 님이신가 하노라.// 其五/ 뒤집고 엎질러서 하나밖에 없건마는,/ 온[1] 즈믄[2] 맑아져도 못 그리올 이 내 마음,/ 왼이로 바치는 밖에 더할 바를 몰라라.// 其六/ 얼음같이 식히실 제 모닥불을 받드는 듯,/ 혹처럼 떼치실 제 부레풀을 발리는 듯,/ 두 손 다 내두르실 제 껴안긴 듯하여라.// 其七/ 미우면 미운 대로 살에 들고 뼈에 박여,/ 아무커나 님의 속에 깃들여 지내과저,/ 애적에 곱게 보심은 뜻도 아니 했소다.// 其八/ 풀숲에 걸으며서 이슬 맞음 싫다릿가,/ 사랑을 따르거니 몸을 본디 사리리만,/ 낭 없는 이 님의 길은 애제 든든하여라.// 其九/ 안 보면 조부비고 보면 섦이 어인 일가,/ 무섭도 않건마는 만나서는 못 대들고,/ 떠나면 그리운 일만 앞서 걱정 하왜라.//

* 1.百 2.千

안겨서 / 최남선

其一/ 님자채[1] 달도 밝고 님으로 해 꽃도 고와,/ 진실로 님 아니면 꿀이 달랴 쑥이 쓰랴,/ 해 떠서 번하[2]옵기로 님 탓인가 하노라.// 其二/ 감아서 뵈던 그가 뜨는 새에 어디 간고,/ 눈은 아니 믿더라도 소리 어이 귀에 있나,/ 몸 아니 계시건마는 만져도 질 듯하여라.// 其三/ 무어라 님을 할까 해에다나 비겨볼까,/ 쓸쓸과 어두움이 얼른하면 쫓기나니,/ 아무리 겨울 깊어도 응달 몰라 좋아라.// 其四/ 구태라 어디다가 견주고자 아니하며,/ 억지로 무엇보다 낫다는 것 아니건만,/ 님대로 고우신 것을 아니랄 길 없어라.// 其五/ 한고작 든든커늘 외로웁게 보시고녀,/ 알뜰한 우리 님만 오붓하게 뫼신 적을,/ 뭇사람 들레[3]는 곳이야 차마 쓸쓸하건만.// 其六/ 넣었다 집어내면 안 시윈 것 없으시니,/ 우리 님 풀무에는 피운 것이 무슨 숯고,/ 무르다 버릴 무엇이 어잇슬고 하노라.// 其七/ 믿거라 하실수록 의심 더욱 나옵기는,/ 아무리 돌아봐도 고일 무엇 없을세지,/ 행여나 주시는 마음 안 받는다 하리까.// 其八/ 남은 다 아니라커늘 나는 어이 그리 뵈나,/ 어줍은 저를 믿어 속을 적에 속더라도,/ 티 없는 구슬로 아니 안 그릴 줄 있으랴.// 其九/ 큰 눈을 작게 뜨다 마지막엔 감았세라,/ 님보담 나은 뉘와 남보담 못 하신 무엇,/ 없기야 꼭 없지마는 행여 뵐가 저허라.//

* 1.때문에 2.밝아옴 3.떠든다

떠나서 / 최남선

님께야 찾아보아 못 얻을 것 없건마는,/ 내게야 뒤지기로 그 무엇이 나오리까,/ 그대로 거두시기야바란다나 하리까.// 其二/ 제 맘도 제 뜻대로 아니됨을 생각하면,/ 억지로 못하시는 님을 어이 탓하리만,/ 알면서 나는 짜증은더 못 눌러 하노라.// 其三/ 쌓이고 쌓인 말을 벼르고 또 벼르다가,/ 만나면 삭막하여 멀건하니 있을 망정,/ 뒤어서 못 뵈는 뜻을 /님은 알까 합네다.// 其四/ 찡기고 웃으심이 낱낱이 매운 채를,/ 살점이 묻어나며 달기는 어인 일고,/ 안 맞아 못살 매니으서진다 마다랴.// 其五/ 님의 낯 실주름에 닻줄만치 애가 키고,/ 님의 눈 야흐림에 소나긴듯 가슴 덜렁,/ 가다가 되돌아 듦을과히 허물 마소서.// 其六/ 안 속는 님 속이려 제가 혼자 속아 왔네,/ 님 아니 속으심을 열 번 옳게 알면서도,/ 속을 듯 안 속으심에짜증 몹시 나괘라.// 其七/ 물 들고 따랐도다 술 들여야 하올 님을,/ 맨이로 덤볐도다 어려서도 못될 일을,/ 받을 듯 모른 체 하심야속달 길 없어라.// 其八/ 열 번 옳으신 님 눈물 지어 느끼면도,/ 돌리다 못 돌리는 이 발길을 멈추고서,/ 저녁 해 엷은 빛 아래눈 꽉 감고 섰소라.// 其九/ 봄이 또 왔다한다 오시기는 온 양하나,/ 동산에 피인 꽃이 언 가슴을 못 푸나니,/ 님 떠나 외론 적이면겨울인가 하노라.//

어쩔까 / 최남선

님자채 끊이는 애 님께 구태 가렸도다,/ 기척도 아니 하려 가지가지 애쓰도다,/ 꽃까지 못 속일 줄을모르는 체 하도다.// 其二/ 비인 듯 찼던 누리 채었는 듯 비이도다,/ 잿물에 녹은 마음 졸을수록 풀리도다,/ 이따금 제 혼잣말에새 정신을 차려라.// 其三/ 허위고 넘을수록 높아가는 님의 고개,/ 고우나 고운 꽃밭 빤히 저기 보이건만,/ 여기만 막다라짐을낸들 어이 하리오.// 其四/ 가리킨 님의 손은 한결같이 곧건마는,/ 아쉬운 이 내 마음 휘여서만 보려 했네,/ 당길 듯 퉁그러짐을뉘 탓 할까 하노라.// 其五/ 다수한 님의 날개 꿈이런듯 벗어나니,/ 찬비에 모진 바람 몸둘 곳을 내 몰라라,/ 덜미에 남은 운김만행여 슬까 하노라.// 其六/ 에워드는 사나운 물 뉘를 믿고 겁 안내며,/ 치미는 불 홍두깨 무엇으로 짓누르며,/ 님 떠난 이제부터야굳셀 턱이 없어라.// 其七/ 봄꽃의 이슬 속에 님의 낯을 뵈오리다,/ 가을 숲 바람결에 님의 소리 들으련만,/ 님의 손 보드람만은어이 만져 보리오.// 其八/ 진데 마른 데를 해를동갑 휘돌아서,/ 마지막 찾아드니 도로 그냥 님의 품을,/ 목마다 딴 길만 여겨새것 보려 했어라.// 其九/ 내 어이 님의 속에 못이 되어 박이리까,/ 거북타 하실 그제 고대 빼쳐 물렸건만,/ 행여나 자욱 났으면덧나실까 저허라.//

제2부. 구름 지난 자리

단군굴(壇君窟)에서 / 최남선

아득한 어느 제에 님이 여기 나립신고,/ 뻗어난 한 가지에 나도 열림 생각하면,/ 이 자리 안 찾으리까멀다 높다 하리까.// 其二/ 끝없이 터진 앞이 바다 저리 닿았다네,/ 그 새에 올망졸망 뫼도 둑도 많건마는,/ 엎디어 나볏들하다,고개 들 놈 없고나.// 其三/ 몇몇 번 비바람이 아랫녘에 지냈는고,/ 언제고 님의 댁엔 맑은 하늘 밝은 해를,/ 들어나 환하시려면구름 슬쩍 거쳐라.//

* 묘향산(妙香山)

강서(江西) ‘삼묘(三墓)’에서 / 최남선

평남(平南) 강서군(江西郡)의 서방(西方) 약(約) 십리허평야(十里許平野)의 중(中)에 고구려시대(高句麗時代)의 고분(古墳) 삼묘(三墓)가 정립(鼎立)하여 있고 그 양자(兩者)의 중(中)에서 고구려(高句麗) 하엽(下葉)의 정련(精練)한 기술(技術)을 대표(代表)할 훌륭한 벽화(壁畵)가 발견(發見)되니 대개 일천사백년(一千四百年) 전(前) 경(頃)의 작(作)으로 추정(推定)되는 것이오 이 근처(近處)에 있는 다른 몇 군데 고분벽화(古墳壁畵)와 한 가지 현존(現存) 동양(東洋) 최고(最古) 회화(繪畫)의 중요(重要)한 일품(一品)이라 하는 것이라.//

其一/ 흙 속에 깊이들 제 울며 섧다 했을렷다,/ 드러나 빛나던 것 다 사라져 없는 날에,/ 버린 듯 파묻은 너만남아 홀로 있고녀.// 其二/ 예술(藝術)의 대궐 안에 네라 있어 발이 되어,/ 거룩한 우리 솥을 세계(世界) 위에 괴었나니,/ 남아야 아무 것 없다구차할 줄 있으랴.// 其三/ 두 눈을 내리깔고 엄숙하게 섰노라니,/ 금마다 소리 있어 우레같이 어울리매,/ 몸 아니 떨리시는가넋도 녹아 가도다.//

석굴암(石窟庵)에서 / 최남선

경주(慶州) 토함산(吐含山) 불국사(佛國寺)의 뒷등성이에 동해(東海)를 부감(俯瞰)하게 건조(建造)한 일자(一字) 석굴(石窟)이 있어 건축(建築)으로, 조각(彫刻)으로, 신라예술(新羅藝術)의 놀라운 진보(進步)를 천고(千古)에 자랑하니 대개 ‘남경(南梗)’을 진압(鎭壓)하기 위(爲)하여 만든 것이요 중앙(中央)의 석련좌(石蓮座)의 상(上)에는 석가여래(釋迦如來)의 상(像)을 뫼시고 그 주위(周圍)에는 십일면관음(十一面觀音)을 중심(中心)으로 하여 그 좌우(左右)에 십나한(十羅漢)의 입상(立像)을 만들고 또 그 좌우(左右)와 입구(入口)의 양벽(兩壁)에는 천부신장(天部神將) 등(等) 상(像)을 새겼으되 의장(意匠)과 수법(手法)이 초일(超逸)한 것은 물론이오 그 수려(秀麗)한 풍채(風采)와 정제(整齊)한 기육(肌肉)이 당시(當時) 신라(新羅)의 미남녀(美男女)를 ‘모델’로 한 사실(寫實)이라 한다.//

其一/ 허술한 꿈 자취야 석양(夕陽) 아래 보잤구나,/ 동방(東方) 십만리(十萬里)를 뜰 앞 만든 님의 댁은,/ 불끈한 아침 햇빛에환히 보아 두옵세.// 其二/ 대신라(大新羅) 사나이가 님이 되어 계시도다,/ 이 얼굴 이 맵시요 이 정신(精神)에 이 솜씨를,/ 누구서 숨 있는 저를돌부처라 하느뇨.// 其三/ ‘나라’의 곬이 모여 이 태양(太陽)을 지었고나,/ 완악(頑惡)한 어느 바람 고개 들놈 없도소니,/ 동해(東海)의 조만 물결이거품 다시 지리오.//

만월대(滿月臺)에서 / 최남선

옛사람 일들 없어 예와 눈물 뿌렸단다,/ 천지(天地)도 업이거니 왕업(王業)이란 무엇이니,/ 석양(夕陽)의 만월대(滿月臺) 터를웃고 지나가노라.// 其二/ 사람 같은 그림 속에 그림 같은 사람 모여,/ 공보담 빠른 눈짓 번개처럼 치고맞던,/ 향진(香塵)을 아니 찾으랴 구정(毬庭) 밟고 가리라.//

高麗時, 每於端午節, 預選武官年少者, 及衣冠子弟, 擊毬於九逵之旁, 設龍鳳帳殿, 自殿前左右, 各二百步許, 當路中, 立毬門, 路之兩邊, 以五色錦段, 結婦女之幕, 飾以名畵彩毬, 擊毬者, 盛服盡飾, 窮極侈靡, 一鞍之費, 直中人十家之産, 分作二隊, 立左右, 妓一人執毬而進, 步中奏樂之節, 擲毬送中, 左右隊, 皆趨馬而爭毬, 先中者爲首擊, 餘皆退立, 觀者山積.// (龍飛御天歌注)//

其三/ 송악산(松嶽山) 봄 수풀에 갖은 새가 노래하고,/ ‘병풍(屛風)에 그린 황계(黃鷄)’ 나래 치며 울려건만,/ ‘연쌍비(燕雙飛)’ 한번 간 넋은 돌아 언제 오는고.//

○五冠山, 孝子文忠所作也, 忠居五冠山下, 事母至孝, 其居距京都三十里, 爲養祿仕, 朝出暮歸, 定省不少衰, 嘆其母老, 作是歌, 李齊賢, 作詩解之曰, 木頭雕作小唐鷄, 筋子拈來壁上栖. 此鳥膠膠報時節, 慈眼始似日平西.// (高麗史卷七十一, 樂志二)//

시방 부르는 황계사(黃鷄詞)의 “병풍(屛風)에 그린 황계(黃鷄) 수탉이, 두 나래 둥덩 치고 짧은 목을 길게 빼어, 긴 목을 에후리어, 사경(四更) 일점(一點)에, 날 새라고 꼬끼오 울거든 오랴는가”는 이 원사(原辭)로서 유래(流來)하는 것인가 한다.//

○禑, 自動江仁任別壁, 率群妓十餘騎, 吹角, 興燕雙飛, 井驅入京, 奪人笠於道, 爲的而馳射之, 禑興燕雙飛, 井轡如多也岾, 日以爲常時燕雙飛, 衣冠興禑無異, 路人望之未辨.// (東國通鑑辛祹十三年條)//

신우(辛禑)는 호색황일(好色荒逸)하는 군주(君主)로 고려사(高麗史)에 전(傳)하였다. 그 폐행(嬖幸)한 자(者) 중(中) 기명(妓名)으로 사상(史上)에 오른 자(者)에 개성(改成), 칠점선(七點仙), 연쌍비(燕雙飛) 등(等) 여럿이 있는데 연(燕)은 그 중(中)에서도 수총(殊寵)을 받은 자(者)이었다. 이인임(李仁任)은 총신(寵臣)이요 다야점(多野岾)은 그 별서(別墅)의 있던 곳이니 우(禑)의 가장 사랑하는 유락지(遊樂地)이었다.//

* 송도(松都)

천왕봉(天王峰)에서 / 최남선

인간(人間)에 발부리고 하늘 위에 머리 두어,/ 아침 해 저녁달을 금은(金銀) 한 쌍 공만 여겨/ 번갈아 두 편 손끝에 주건 받건 하더라.// 其二/ 돌아봐 백두(白頭)러니 내다보매 한라(漢拏)로다,/ 천리(千里)에 마주보며 높은 자랑 서로 할 제,/ 셋 사이 오고가는 말천풍(天風)이라 하더라.//

조선(朝鮮) 지지자료(地誌資料)를 거(據)하여 조선(朝鮮) 오악(五嶽)이라고 할 명산(名山)[高山]의 표고(標高)를 보이건대// 백두산(白頭山) 2744米 (9055尺)/ 낭림산(狼林山) 2014米 (6646尺)/ 한라산(漢拏山) 1950米 (6435尺)/ 지리산(智異山) 1915米 (6320尺)/ 금강산(金剛山) 1638米 (5894尺)//

其三/ 어머니 내 어머니 아울스록 큰 어머니,/ 다수한 품에 들어 더욱 느낄 깊은 사랑,/ 떠돌아 몸 얼린 일이새로 뉘쳐집네다.//

조선인(朝鮮人)의 고신앙(古信仰)에는 천(天)을 생주(生主)로 알고 산(山)을 천문(天門)으로 아는 일면(一面)이 있어 역중(域中)의 고산상봉(高山上峰)을 생명(生命)의 본원(本源)으로 숭앙(崇仰)하고 이러한 산악(山岳)을 ‘밝’이라 ‘닭’이라 ‘살’이라 일컬었다. 또 그 인격화(人格化)한 신(神)을 성모(聖母)라 왕대부인(王大夫人)이라 노고(老姑)라 하여 그곳에 배향(配享)하니 이러한 산악(山岳)을 ‘어머니말’이라고 불렀다. 지리산(智異山)은 남방(南方)에 있는 모악(母岳) 중(中)의 모악(母岳)으로 시방까지도 속칭(俗稱)에 ‘어머니’ 산(山)이라 하는 버릇이 남아 있다.//

* 지리산(智異山)

비로봉(毘盧峰)에서 / 최남선

한우님 석가산(石假山)이 어이 여기 와있는고,/ 귀여운 큰아드님 무엇으로 고일까 해,/ 차마도 아까운 이것 물려주심이니라.// 其二/ 동해(東海)의 잔물결이 헤어보면 얼말런지,/ 만이천봉(萬二千峰) 저마다의 만이천(萬二千)씩 신기로움,/ 만이천(萬二千) 서로 얽힌 수(數) 겨눠본다 하리오.// 其三/ 우연히 돌 한 덩이 내어던져 두신 것이,/ 시킨 적 한 적 없이 되어도 저리되니,/ 짓자지 않는 조화가 더욱 놀랍하외다.//

* 금강산(金剛山)

압록강(鴨綠江)에서 / 최남선

압록강(鴨綠江)은 고조선(古朝鮮)에 있어서는 도리어 남방(南方)에 치우치는 내정(內庭)의 일수(一水)이었다. 이것이 아주 북경(北境)을 짓게 된 때로부터 조선인(朝鮮人)이 반도(半島)라는 자루 속에서 웅크리고 숨도 크게 쉬지 못하다가 최영(崔瑩)으로 인(因)하여 오래간만에 요수(遼水) 저편의 넓은 뜰에 하마 활개를 다시 칠까 하였더니 이태조(李太祖)가 위화도(威化島)까지 와서 딴 뜻을 두고 회군(回軍)하는 통에 모처럼의 기회(機會)도 수포(水泡)로 돌아가고 말았다. 이 강(江)을건너 질러놓은 대철교(大鐵橋)는 어찌보면 떨어졌던 옛 땅을 거멀못으로 찍어 당긴 것 같기도 하지마는 이 물 한줄기를 경계(境界)로 하여 이 둑에는 하얀 사람이 다니고 저 둑에는 퍼런 사람이 우물우물함은 재미있는 대조(對照) 그 속에 퍽 느꺼운 것이 있다. 고구려(高句麗) 고어(古語)에 구토회복(舊土恢復)을 ‘다물(多勿)’이라 한다 함이 삼국사기(三國史記)에 적혔다.// 其一/ 말 씻겨 먹이던 물 풀빛 잠겨 그득한데,/ 위화(威化) 섬 밖에 떼 노래만 높은지고,/ 맞초아 궂은비 오니 눈물 겨워 하노라.// 其二/ 안뜰의 실개천이 언제부터 살피 되어,/ 흰옷 푸른 옷이 편갈리어 비최는고,/ 쇠다리 거멀 아니면 ‘다물’ 볼 줄 있으랴.// 其三/ 굽은 솔 한 가지가 저녁 물에 비최이니,/ 추모(鄒牟)님 활등인 듯 도통(都統) 어른 채찍인 듯,/ 꿈 찾아 다니는 손이 놓을 줄을 몰라라.//

대동강(大洞江)에서 / 최남선

흐르는 저녁볕이 얼굴빛을 어울러서,/ 쪽 같은 한가람을 하마 붉혀 버린러니,/ 갈매기 떼지어나니 흰 창 크게 나더라.// 其二/ 바다로 나간 물이 돌아옴을 뉘 보신고,/ 재 넘어 비낀 날을 못 머물 줄 알 양이면,/ 이 갈이 다 술이라도 많다 말고 자시소.// 其三/ 머리 끝 부는 바람 그리 센 줄 모르건만,/ 켜묵은 갖은 시름 그만 떨켜 다 나가니,/ 몸 아니 깨끗하온가 배도 가뿐 하여라.//

한강(漢江)을 흘리 저어 / 최남선

사앗대 슬그머니 바로질러 널 제마다,/ 삼각산(三角山) 잠긴 그림 하마 꿰어 나올 것을,/ 맞초아 뱃머리 돌아 헛일 만드시노나.// 其二/ 황금(黃金) 푼 일대장강(一帶長江) 석양(夕陽) 아래 누웠는데,/ 풍류(風流) 오백년(五百年)이 으스름한 모래톱을,/ 긴 여울 군데군데서 울어 쉬지 아녀라.// 其三/ 깜작여 불 뵈는 곳 게가 아니 노돌인가,/ 화룡(火龍)이 굼틀하며 뇌성(雷聲)조차 니옵거늘,/ 혼(魂)마저 편안 못 하는 육신(六臣) 생각 새뤄라.//

이조(李朝) 오백년간(五百年間) 정치사상(政治史上)에 있는 가장 희곡적(戱曲的)인 장면(場面)은 더할 말 없이 단종(端宗)의 폐출(廢黜)과 및 그리로서 산출(産出)된 육신(六臣) 순의(殉義)의 장렬(壯烈)한 일막(一幕)이다. 전(全) 이조(李朝)의 다른 무엇을 다 없애더라도 이것 하나만 있으면 언제까지라도 이조사(李朝史)의 도덕적(道德的) 광휘(光輝)를 드리우기에 부족(不足)이 없을 만한것이 그네들의 정충대절(精忠大節)이니 그는 진실로 대조선(大朝鮮) 남아(男兒)의 정기의골(正氣義骨)이 이따금 소리 지르고 나서는 것의 유공(有功)한 한 가락이었다. 의(義)를 태산(泰山)으로 보고 명(命)을 홍모(鴻毛)로 여긴 결과(結果)는 육신(六臣)의 의혼(毅魂)이 노량진두(鷺梁津頭) 일조(一朝)의 이슬을 지음이었다. 그리하여 그 땅에 그대로 흙을 긁어모은 것이 시방 한강철교(漢江鐵橋) 건너서 조금 가다가 있는 노송(老松)의 일소강(一小岡)이니 그의 놀란 혼(魂)을 위존(慰尊)하는 아무 설비(設備)가 있기는 새로에 하루도 몇 십번(十番)씩 그 앞으로 버릇없는 송아지 소리를 지르면서 지나다니는 기차(汽車)의 진동(震動)이 바스러져 업스리는 마른 뼈마저 괴롭게 구는고나 하면 철교(鐵橋)위로 우르르 지나는 그 무람없는 소리와 꼴을 듣고 볼 때마다 곧 주먹을 부르쥐고 가서 떼엎을 생각이 나지 않지도 않는다. 그러나 그런 어른의 영혼(英魂)이 인간(人間)에 있으실 리야 없겠지 하고는 노염의 붙는 불을 겨우 눌러끈다.//

웅진(熊津)에서 / 최남선

다 지나 가고 보니 거친 흙이 한 덩이를,/ 한숨이 스러질 제 웃음 또한 간 곳 없네,/ 반천년(半千年) 오국풍진(五國風塵)이 꿈 아닌가 하노라.//

조선사상(朝鮮史上)에 있어서나 전(全) 동양사(東洋史)에 있어서나 가장 흥미(興味)와 교훈(敎訓)이 많은 시기(時期)는 언제보담도 반도(半島)에서 삼국(三國)이 패권(覇權)을 다투던 때이었다. 이것이 안으로는 조선(朝鮮)의 민족적(民族的) 사회적(社會的) 문화적(文化的) 통일(統一)의 기운(機運)인 동시(同時)에 밖으론 동양(東洋)의 국면(局面)에 일(日), 지(支), 조(朝) 삼국(三國)이 정립(鼎立)하게 되는 시단(始端)이었다. 고구려(高句麗)의 강대(强大)를 줄이려 하는 신라(新羅)의 당세이용(唐勢利用)과 신라(新羅)의 압박(壓迫)을 벗어나려 하는 일본(日本)의 백제(百濟) 원호(援護)가 오합대권(五合大權)처럼 어울려서 외교적(外交的) 군사적(軍事的) 기략(機略)의 있는 대로를 다하는 광경(光景)은 진실로 고금(古今) 초절(超絶)의 장관기관(壯觀奇觀)인데 그 중심무대(中心舞臺)가 실로 이 금강(錦江) 일조(一條)이었다. 그러나 이제 무엇이 남앗는가. 쌍수산(雙樹山) 밑으로서부터, 웅진(熊津)으로, 석탄(石灘)으로, 백마강(白馬江)이 지나려가는 사십리(四十里) 장제(長堤)에 눈에 띠우는것은 포플러 행수(行樹)뿐이었다. 누선십만(樓船十萬)과 비휴백만(豼貅百萬)의 들레고 북적어린 것이 발자국 하나이나 어대있어!//

其二/ 물 아니 길으신가 들도 아니 넓으신가,/ 쌍수산(雙樹山) 오지랖이 이리 시원한 곳에서,/ 켜 묵은 답답한 일을 구태 생각하리오.// 其三/ 해오리 조는 곳에 모래 별로 깨끗해라,/ 인간의 짙은 때에 물 안든 것 없건마는,/ 저 둘만 제 빛을 지녀 서로 놓지 않더라.//

* 공주(公州) 금강(錦江)

금강(錦江)에 떠서 / 최남선

돛인가 구름인가 하늘 끝에 희끗한 것,/ 오는지 가심인지 꿈속처럼 뭉기댈 제,/ 생각이 그것을 따라 가물아득 하여라.// 其二/ 석탄(石灘)을 뵈옵고서 이정언(李正言)을 아노매라,/ 뇌정(雷霆)은 휘뿌려도 풍월(風月)에는 종이심을,/ 나 혼자 웃고 지난다 허물 너무 마소서.//

공주(公州)로서 금강(錦江)에 떠서 부여(夫餘)로 나려가노라면 십리(十里) 좀 더 못 미쳐서 석탄(石灘)을 지나니 오지승람(奧地勝覽)에 이러한 주기(注記)가 있다.//

高麗正言李存五, 上書論幸旽, 貶長沙監務, 後居于此, 搆享灘上, 優遊嘯咏, 以終其身, 嘗有荷曰, 百濟故國長曲, 石灘風月閑幾年, 野火燒原平如掌, 時有毄觫耕舊田, 我來構亨探勝景, 萬景媚嫵爭來前, 雲煙明滅蛟蛇窟, 山翏空濛淨違天, 白沙岸斷浦漵入, 傑石選迤橫江邊, 扁舟南轉囗曷窕, 石欄桂柱臨澄淵, 石佛應見義慈代, 惟有野鶴來參禪, 憶昔唐將航海至, 雄兵十萬 ?淵淵, 都門一賊謾傾國, 君王拱手被拘 ?, 神物慘淡亦不守, 石上道蹝猶蜿蜒, 洛花岩下波浩蕩, 百濟千戰空悠然.//

其三/ 백리(百里) 긴 언덕에 초록장(帳)이 왜버들을,/ 다락배 천만 척(千萬隻)은 사라져라 꿈이건만,/ 물에 뜬 저 그림자가 돛대 긘 듯 하여라.//

* 공주(公州)로서 부여(夫餘)로

백마강(白馬江)에서 / 최남선

반월성(半月城) 부는 바람 자는 백강(白江) 왜 깨우나,/ 잔 물결 굵게 일면 하마 옛꿈 들쵤랐다,/ 잊었던 일천년(一千年) 일을 알아 무삼 하리오.// 其二/ 사나운 저 물결도 씹다 못해 남겼세라,/ 한 조각 돌이라 해 수월하게 보을것가,/ 조룡대(釣龍臺) 그보담 큰 것뉘라 남아 계신고.// 其三/ 왜의 배 당(唐)나라ㅅ 말 바다 넘어 왜 왔던가,/ 허리 굽은 평제탑(平濟塔)이 낙조(落照)에 헐떡여를,/ 이겼다 악쓴 자취도 저뿐저뿐인 것을.//

* 부여(夫餘)

낙동강(洛東江)에서 / 최남선

마을의 작은 꿈을 쓸어오는 똘과 시내,/ 모여서 커진 저가 또 그대로 꿈의 꿈을,/ 수(數) 없는 이들이 덤벼 바다 되다 하더라.// 其二/ 뭇 뫼의 그림자를 차례차례 잡아깔며,/ 막을 이 없는 길을 마음 놓고 가건마는,/ 쪼매나 얕은 목 지면 여울 되어 울더라.// 其三/ 무엇이 저리 바빠 쉬울 줄도 모르시나,/ 가기 곧 바다로 가 한통치고 마온 뒷면,/ 모처럼 키우신 저를 못 거눌까 하노라.//

제3부. 날아드는 잘새

동산(東山)에서 / 최남선

외지다 버리시매 조각땅이 내게 있네,/ 한 나무 머귀[1] 덕에 뙤약볕도 겁 없어라,/ 수수깡 쓸린 창(窓)에나 서늘 그득 좋아라.// 其二/ 재 넘어 해가 숨고 물 끝에 이슬 맺혀,/ 바람이 겨드랑에 선들선들 씻어가면,/ 구태라 쫓지 않건만 더위 절로 가더라.// 其三/ 잎마다 소리하고 나무마다 팔 벌리어,/ 바람을 만났노라 우뢰처럼 들레[2]건만,/ 그대로 안두삼척(案頭三尺)엔 고요 그득하여라.//

* 1.오동나무 2.떠들썩함

일람각(一覽閣)에서 / 최남선

한나절 느린 볕이 잔디 위에 낮잠 자고,/ 맨 데 없는 버들개가 하늘 덮어 쏘대는데,/ 때 외는[1] 닭의 울음만 일 있는 듯하여라.// 其二/ 드는 줄 모른 잠을 깨오는 줄 몰래 깨니,/ 뉘엿이 넘는 해가 사리짝에 붉었는데,/ 울[2] 위에 웅크린 괴[3]는 선하픔을 하더라.// 其三/ 뙤약볕 버들잎은 잎잎이 눈이 있어,/ 자라가는 기쁜 빛을 소북소북 담았다가,/ 바람이 지날 제마다 가물깜박 하더라.//

* 1.시간을 알리는 2.울타리 3.고양이

새 봄 / 최남선

다 살아 오는고야 묵은 가죽[1] 소리건만,/ 지난 해 잃은 꿈만 가뭇 다시 없으서라/ 그 속에 감추었던 꽃 어이한고 하노라.// 其二/ 옛 등걸인 체해도 간 해[2] 그는 아니도다,/ 새 잎을 자랑해도 옴쳤던 것 피어남을,/ 가신 봄 뉘라시더뇨 온 봄 몰라 하노라.// 其三/ 가뿐한 바람 아래에 잔 물결이 조으[3]셔를,/ 실버들 활개 치며 덩실 춤을 추는 저기,/ 높은 듯 낮은 그림자 제비 혼자 바빠라.//

* 1.봄새는 죽은가죽으로 맨든 북아지 조하 소리를 한다는 古事 2.지난해 3. 眠

새 잔디 / 최남선

-잔디의 하소연-// 반가운 옛 얼굴은 다 어디로 가 계신고,/ 모처럼 뜨는 눈에 보이나니 설으신 낯/ 올에도 또 속았에라 옛 꿈 그려 하노라.// 其二/ -사람의 대답-// 꿈이건 아니거니 그는 이미 지난 일을,/ 만난 제 반가움만 서로 일러 보옵세라,/ 사라져 없는 자최야 찾아 무삼 하리오.// 其三/ -다 풀어서-// 덧 있는 그 무엇이 있다는 말 들으신가,/ 탐탐이 모인 곳에 꽃이 피고 술 고이니[1],/ 매양에 이럴 양이면 아무렇다 어떠리.//

* 1.酒熟

봄 길 / 최남선

버들잎에 구는[1] 구슬/ 알알이 짙은 봄빛,// 찬비[2]라 할지라도/ 님의 사랑 담아옴을,// 적시어 뼈에 스민다/ 마달[3] 누가 있으랴.// 其二/ 볼 부은 저 개구리/ 그 무엇에 쫓겼관대,// 조르르 젖은 몸이/ 논귀에서 헐떡이나// 떼봄[4]이 쳐들어와요/ 더위 함께 옵데다.// 其三/ 저 강상(江上) 작은 돌에/ 더북[5]할손 푸른 풀을,// 다 살라 욱대길[6] 제/ 그 누구가 봄을 외리[7],// 줌만한 저 흙일망정/ 놓쳐 아니 주도다.//

* 1.구르는 2.凍雨 3.싫다할 4.무더기 져서 오는 봄 5.수북히 덮인 6.억지로 시킴 7.벗어난다

시중(市中)을 굽어보고 / 최남선

잘난 이 가멸한 이 옹기옹기 모인 채로,/ 불볕이 저 장안을 온통으로 찜을 보며,/ 헤쳤던 옷가슴 밖에 발을 마저 뽑아라.//

혼자 앉아서 / 최남선

가만히 오는 비가 낙수 져서 소리하니,/ 오마지 않은 이가 일도 없이 기다려져,/ 열릴 듯 닫힌 문으로 눈이 자주 가더라.//

혼자 자다가 / 최남선

밤중이 고요커늘 종이를 또 펴노매라,/ 날마다 못 그린 뜻 오늘이나 하였더니,/ 붓방아 녜런 듯하고 닭이 벌써 울어라.//

동무에게 / 최남선

어디로 가려시오 어느 뉘를 믿으시오,/ 빙그르 휘돌아서 서는 데 가 서보시오,/ 게서도 저는 젭닌다 남과 마주 서지오.//

새해에 어린 동무에게 / 최남선

느셔라 부르셔라 그지없이 자라셔라,/ 하고 먼 큰 목숨이 뿌리뿌리 뻗으실 제,/ 북 한 번 다시 듣는 날 서을이라 합니다.// 其二/ 또한층 올라섰네 더욱 멀리 내다뵈네,/ 우리의 참 목숨이 어디만치 있삽든지,/ 맨 앞에 다시 그 앞이 겐 줄 알고 갑세다.// 其三/ 새 목숨 짓고 지어 끊이울 틈 없는 우리,/ 시(時)마다 이엄이엄 서을이오 또 서을을,/ 날로도 멀겠삽거든 해로 말씀하리까.//

세 돌 / 최남선

왼 울을 붉히오신 금직하신 님의 피가/ 오로지 이 내 한 몸 잘 살거라 하심인 줄,/ 다시금 생각하옵고 고개 숙여 웁네다.// 其二/ 어제런듯 아장이다 오늘같이 강둥거려,/ 느는 걸음 환한 길에 가쁜 줄 모르괘라,/ 이따가 돌부리 채도 새 힘 날 줄 알리라.// 其三/ 멀거니 가깝거니 바르거니 비뚤거니,/ 질거니 마르거니 나는 다 모르옵네,/ 이 길이 그 길이라기 예고 옐 뿐이옵네.//(壬戊 三月一日)

하느님 / 최남선

다 알아 작만하여 미리미리 주시건만,/ 받자와 쓰면서도 나오는 데 몰랐더니,/ 어쩌다 깨단 하옵고 고개 다시 숙어라.//

님께만 / 최남선

한겹씩 풀고 풀어 모조리 다 헤쳐버려,/ 가만과 가리움을 씨도 아니 두옵기는,/ 님께만 벌거숭이로 난 채 뵈려 하왜라.//

창난 마음 / 최남선

가시고 씻을수록 자국 어이 새로운가,/ 뿌리는 얼마완대 끊을수록 움 돋는고,/ 이 샘밑 못 막을세라 메우는 수 없고녀.//

웃으래 / 최남선

웃느니 웃으래라 웃는 그를 내 웃을사,/ 얽고 걸으신 채 더할 나위 없으니,/ 님밖에 다시 누구를곱게 볼 줄 있으랴.//

어느 마음 / 최남선

돌바닥 맑은 샘아 돌 우는 듯 멈추어라,/ 진흙 맛 구정물에 행여 몸을 다칠세라,/ 차라로 막힐지언정흐려 흘러가리오.//

턱 없는 원통 / 최남선

눌보담 어리석음 제가 먼저 아옵나니,/ 속고 또 속는 밖에 다시 할 일 무어리만,/ 번번이 또 속다하여응 소리를 하도다.//

어느 날 / 최남선

포플러 그늘 곁에 바람이 장단 치건,/ 매암이 노래하고 메뚜기는 춤을 추네,/ 맞초아 시원한 바람이마 스쳐 가더라.//

한강(漢江)의 밤배 / 최남선

달 뜨자 일이 없고 벗으시자 술 익었네,/ 어려운 이 여럿을 고루고루 실었으니,/ 밸랑은 바람 맡겨라밤새울까 하노라.//

깨진 벼루의 명(銘) / 최남선

다 부서지는 때에 혼자 성키 바랄쏘냐,/ 금이야 갔을 망정 벼루는 벼루로다,/ 무른 듯 단단한 속은알 이 알까 하노라.//

- Total

- Today

- Yesterday