티스토리 뷰

백년의 약속 / 양순복

봄비가 내리는 골목/ 쩌렁쩌렁 울려 퍼지는 매질소리/ 팔십 성상 이어온 철원의 쇳소리는/ 오늘도 강동에서 내 귀를 울리네// 풀무질 불간을 나와 모루에 모로 누운 후/ 목욕재게하던 그 옛날 농기구/ 이젠 정이 되고 지팡이가 되어/ 다스린 기물들 가없이 신묘하구나// 장인의 공으로 사는 삼대/ 불속에 달구고 모루 위에 단련되고 숫돌에 기대어/ 천호의 동네 수문장이 되겠다는/ 그 언약/ 호미자루에 고인 송진 같이 진득하게 지켜다오.//

노을이 질 때면 / 양순복

고향집 지붕 위로/ 낮게 내려앉은 달빛에/ 박꽃도 새하얗게 웃던 날// 처마 끝에 등불 밝혀 놓고/ 마루 끝에 앉아/ 자식들 기다리시던 어머니// 어서 가거라./ 해 저물기 전/ 어서 가 식구들 잘 건사하라// 서쪽 하늘 노을 속에서/ 그날의 쓸쓸한 어머니가/ 자꾸만 손짓하신다.//

꽃이 진 후 / 양순복

꽃잎이 이슬에 젖는 건/ 젖은 발로 달려오는/ 별빛 때문일 거야// 꽃 진 그 자리에/ 서둘러 새잎 돋구는 건/ 푸른 그늘이 되고 싶은/ 열망 때문일 거야// 꽃잎 하나둘 떨구는 건/ 지워야 할 기억보다/ 보고 싶은 마음이 더욱더 간절해서/ 묻는 늦은 안부일 거야// 바람 불어 꽃잎 흐트러지면/ 나는 또 어디로 가야 하나//

빈자리 / 양순복

풀꽃 속에 앉아 있는/ 낯선 새 한 마리// 구름 속으로 사라지고 있는/ 저녁노을을 바라본다// 기다림이 머물고 간 자리에는/ 왜 늘 슬픔이 앞서는가// 푸드득,/ 새 한 마리 날아간 허공 위로// 별 하나/ 나 하나// 명화名畫 같은 무대 속에서/ 멀어져 가는 뒤꼍//

풀잎이 하는 말 / 양순복

풀잎은,// 바람의 작은 입김에도 몸을 흔들며/ 바람이 들려주는 이야기를 들어준다/ 그래, 그래/ 맞아, 맞아// 풀잎은,// 별빛이 밤새 흘려놓은 눈물방울도/ 한 송이 이슬 꽃으로 피어나라고/ 살랑살랑 키를 낮추며 말한다/ 어서, 어서 웃어봐/ 눈물은 뚝// 풀잎은,// 바람이 가야 할 길을 알려주려고/ 키 작은 몸짓으로/ 이리저리 흔들거린다/ 잘가, 안녕~안녕~/ 다음에 다시 꼭 돌아와//

무 시래기의 꿈 / 양순복

단조로운 도심의 고층아파트 난간/ 고소공포증도 없는지/ 파란 무청/ 대롱대롱 굴비처럼 엮여/ 모두 신기하다는 듯/ 세상구경 신났다// 초가집 처마 끝/ 축축 늘어진 파란 발되어/ 찬바람에 불사른 정열/ 짙어 가는 겨울 식탁 위/ 갖은 맛과 향으로 환생한/ 살신성인 기특했는데// 오늘도 어느 노모의/ 간절한 열망 싣고/ 햇살과 바람 벗 삼아/ 찬미의 그 날 위해/ 도심의 아파트 난간에서/ 무 시래기는 온몸 태우고 있다.//

B형 도시 / 양순복

사람들은 누구나 각자의 섬을 갖고 산다/ 그 섬에서 발신인 없는 편지를 읽는다// 전동차 문이 열리고/ 우르르 안으로 뛰어드는 성미 급한 사람들,/ 자리에 앉거나 서거나/ 각자의 섬에 불 밝혀 놓고/ 혼자서 웃고 울고 너스레를 떤다// “이 섬에서 저 섬을 잇기 위해서는/ 반드시 배터리 충전을 잊지 말아야 합니다.”// 수많은 섬을 부려놓고 다시 싣는 전동차는/ 습관처럼 낯익은 멘트를 흘려보내고/ 타인의 우체통에 담긴 발신인 없는 편지를/ 이 섬, 저 섬에다 수없이 부려놓는다// 도시의 바다는/ 발신인 없는 편지를 실어 나르며/ 언제나 소란스럽고 분주하지만/ 나는 그 섬을 떠나지 못한다//

산골 동화 / 양순복

칠십 평생/ 이산 저 골짜기 짊어지고 다니느라/ 허리가 산 능선이 된 할머니/ 억새 지붕 처마 끝엔/ 수십 년 세월 흔적이 쌓여 있다/ 검둥이와 몇 마리 닭이 가족인데/ 암탉을 쫓는 수탉과/ 어미 닭을 졸졸 따라다니는 병아리들// 춘삼월/ 누가 거들지 않아도 싹 틔우는 나무와 꽃들/ 마당 한쪽에 복숭아나무 한 그루 심으며/ “나 죽고 떠나더라도 꽃 잘 피우고/ 튼실한 열매 맺고 잘 살아야 한다”/ 동화책 한 줄 읽어본 적 없는 할머니가/ 자연이 들려주는 이야기를/ 매일 그려가며 받아쓰고 있다//

나뭇잎 길 / 양순복

나뭇잎 뒷면에는/ 울긋불긋 이어진 나무의 이력이/ 여러 갈래 그물맥으로 이어져 있다// 햇살과 바람과 천둥 울음과/ 비의 이력을 담은 여러 갈래 길// 아이들과 함께 걸어온/ 내리막 가파른 길목에서/ 손바닥 지도를 펼치고/ 잠시 머뭇거린다// 단풍이 든다는 건,/ 뿌리의 힘으로 넓힌 그늘을/ 하나하나 지워가며/ 빈 가지로 남기 위함이다// 푸른 성자聖者가 되어/ 지경새의 보금자리를 품기 위함이다//

복어의 꿈 / 양순복

독을 품고 사는 것이 살길이라 믿었던,/ 그래서 앞만 보고 달려온 하루가/ 복어처럼 부풀고 있다// 불룩한 배를 한껏 내밀며/ 기지개를 켜보지만/ 배에 품은 독은 무엇으로도 빼낼 수 없다// 복어도 가끔은 꿈을 꾼다/ 하늘 한가운데를 헤엄치며/ 구름처럼 날아다니는/ 하늘 물고기가 되고 싶은 꿈을//

산⏏과 ?해 / 양순복

저 ⏏과/ 저 ?를 보면 알 것 같다/ 살아있는 것과/ 죽은 것들 모두/ 영원한 만남도/ 영원한 이별도 없다는 것을//

환청 / 양순복

간밤,// 백아伯牙와/ 종자기鍾子期가/ 찻상을/ 마주하고 앉아/ 다향茶香을/ 음미하며/ 나누던/ 정담情談을/ 나는/ 밤새/ 들었답니다// 또/ 또르/ 또르르/ 귀또르르르//

별 / 양순복

가시 돋친 나무와/ 뒷산 칼바위가 날을 세우고/ 깃 없는 목덜미에 억새 꽃잎 스쳐도// 언뜻,/ 밤하늘을 올려다볼 수 있는 것은/ 당신이 늘 그 자리에 있기 때문입니다//

별은 꽃이다 / 양순복

웃다가/ 울다가// 제 자리 맴돌다/ 스르르 잠드는// 별은 꽃이다// 나는 밤마다/ 그 별을 안고 꿈을 꾼다//

꽃밭의 오후 / 양순복

눈빛으로 향기로/ 햇빛의 등을 통통 튕겨 나오는/ 꽃밭의 오후// 흰 분꽃,/ 분홍 봉숭아꽃/ 선홍빛 칸나/ 키 작은 채송화// 따가운 침묵은 견딜 수 없다고/ 흐드러지게 웃어댄다//

접시꽃이 피었습니다 / 양순복

어머님, 아버님/ 두 분 함께 떠나신 빈집 툇마루 끝에 앉아/ 활짝 핀 접시꽃을 봅니다/ 지난봄 이 자리에 앉아 두 분은/ 무슨 이야기 나누셨을까요?/ 밑거름 듬뿍 넣어주고/ 사랑의 손길로 가꾸시더니/ 다시는 못 보실 거라는 걸/ 예견이라도 하셨나 봅니다/ 아는지 모르는지,/ 앞마당 환하게 불 밝혀 놓고 기다리는/ 분홍빛 접시꽃 두 포기,/ 애지중지 가꾸신 두 분의 사랑이 피었습니다//

모란꽃을 보며 / 양순복

오랜만에/ 한가한 시간을 등에 지고// 뜰을 거니는/ 호사豪奢를 누리고 있다// 장독대 항아리들이/ 돌 방석에 옹기종기 모여서// 따스한 정오의 햇볕을 받고/ 나른하게 서 있는데// 그 옆에는/ 언니를 닮은 꽃이// 화사하게/ 웃고 있구나//

천호역 / 양순복

빗살무늬 출렁거리는/ 천호역// 흙처럼 순하디순한/ 천호千戶의 마음들이/ 하늘을 닮아/ 몸 부대끼며 살아가고 있네// 사랑과 인생이 한데 어우러져/ 녹아내린 천호역은 언제나/ 나그네도 반기는/ 강동의 중심// 가슴을 열고/ 정겨움과 환한 미소로/ 이야기 나누는 사람들 모두/ 강동의 한 가족//

곡우穀雨 / 양순복

처마의 물 방울방울/ 음계를 타고 내려/ 방문 앞 기척/ 봄비 내리는 소리/ 싱그럽구나// 이 한 해도/ 푸르른 봄날의 강산을/ 온누리 풋풋한 생명으로/ 은혜롭게 길러 내소서// 감물마다/ 단비로 넘쳐/ 소리 높여 흐르게 하시고// 푸르디푸른 강심江心에/ 산 그림자 너그러이/ 드리우게 하소서// 섬진강/ 이웃을 위해/ 시름과 눈물도 나누어// 사랑이 닿는 곳마다/ 축복의 단비로/ 풍요롭게 하소서//

자화상 / 양순복

물안개 속에서/ 살포시 떠오르는 얼굴 하나// 키 작은 수선화 노란 꽃잎 되어/ 바람에 실려온다// 아직도 다 못한 말들을/ 잔잔한 물결 타고 퍼져가는데/ 어디선가 달려온 별똥별 하나/ 사선 그으며 북쪽 하늘로 떨어진다// 밋밋하고 부석부석한/ 민낯이다//

한 여름날의 추억 / 양순복

한낮 뜨거운 오후/ 바람타고 훨훨 날아가는 나비 한 마리/ 가벼운 몸짓으로 살포시/ 수련 위에 앉는다// 은은한 향기에 이끌려/ 풀꽃 날리는 물결 사이/ 초록 연잎 위에/ 살포시 내려앉은 나비처럼// 아기 꽃씨 몰래 품고 부지런히 꽃잎을 드나들며/ 실한 여름을 꿈꾸던/ 그런 사람 하나 있다//

정오의 미소 / 양순복

뚜거운 햇살 쏟아지는 정오/ 차임벨이 울리면/ 하나 둘씩 웅성거리는 점심시간// 우르르 사무실을 빠져나와/ 식당가를 향하는 젊은이들/ 발걸음 가득한 골목 풍경// 정오와 오후 한 시 사이/ 시계의 촛침 소리 쩨칵 째칵// 또 어딘가로 이끌려가야 할 사람들에겐/ 식곤증을 잠시 배려해 주는/ 달콤한 그늘이 더 필요하다//

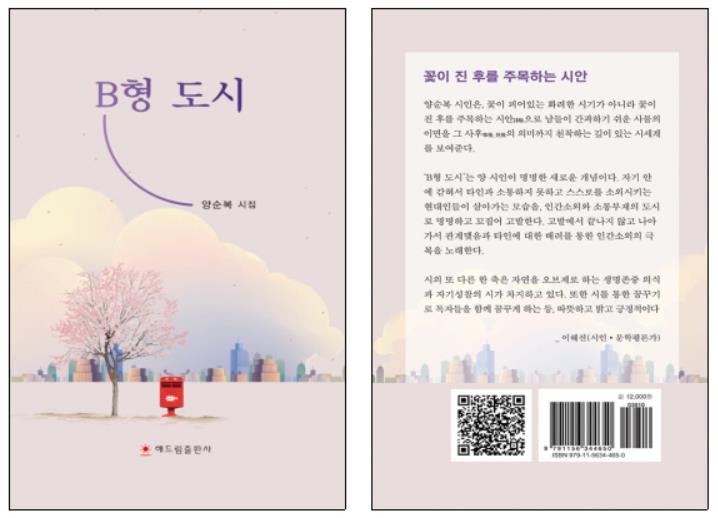

양순복 시인

205년 <문학저널> 시 부문 등단.

제1시집 『움집 위에 핀 이슬꽃』, 제2시집 『B형 도시』.

노천명문학상 수상.

한국시인협회 회원, 서울시 글 사랑 회원, 강동문인협회 이사.

- Total

- Today

- Yesterday